肺気腫で障害年金を請求するポイント

肺気腫により日常生活に著しい支障が出ている場合にも障害年金の対象となります。

ここでは、肺気腫で障害年金を請求するためのポイントや注意点を解説します。

肺気腫の障害年金認定基準

肺気腫の障害認定基準は、次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

肺気腫のために呼吸不全となっている場合は、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常となっており、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態といえます。肺気腫で障害年金を請求するためには、動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧の値を知る必要があります。

予測肺活量1秒率は異常値となっているが、動脈血O2分圧や動脈血CO2分圧は異常値となっていない場合もありますので注意が必要です。

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 1級 | 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(オ)に該当するもの |

| 2級 | 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(エ)又は(ウ)に該当するもの |

| 3級 | 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの |

動脈血ガス分析値

| 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |

|---|---|---|---|---|

| 動脈血O2分圧 | Torr | 70~61 | 60~56 | 55以下 |

| 動脈血CO2分圧 | Torr | 46~50 | 51~59 | 60以上 |

予測肺活量1秒率

| 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |

|---|---|---|---|---|

| 予測肺活量1秒率 | % | 40~31 | 30~21 | 20以下 |

一般状態区分表

| 区分 | 一般状態区分 |

|---|---|

| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |

| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など |

| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |

| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |

| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |

障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)

障害年金は「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。

「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、肺気腫によって初めて病院に行った日を証明するための書類です。

受診状況等証明書

初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。

この書類は、初診の医療機関と請求時に通院している医療機関が異なる場合に必要なものになります。

請求時の医療機関と初診時の医療機関は異なっている方は、受診状況等証明書の作成を初診の医療機関に依頼します。

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、初診の医療機関に「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。

初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。

そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。

最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。

受診状況等申立書が添付できない申立書で初診日が分かりますか?

「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自分で用意した場合、その医療機関を受診していたことが分かる客観的な参考資料、例えば、お薬手帳や診察券、保険調剤明細書などを探し、「受診状況等証明書を添付できない申立書」と一緒に提出します。

障害年金の審査をする者が、「参考資料」を見て、「この時期に」「この症状で」「医療機関を受診していたんだ」と納得してもらえるか考えてみてください。

参考資料があっても、初診日として認められるか不明確なものや、参考資料が何も用意されていない場合、「初診日」が認められることはほとんどありませんので注意してください。

障害年金の請求で必要な書類(診断書)

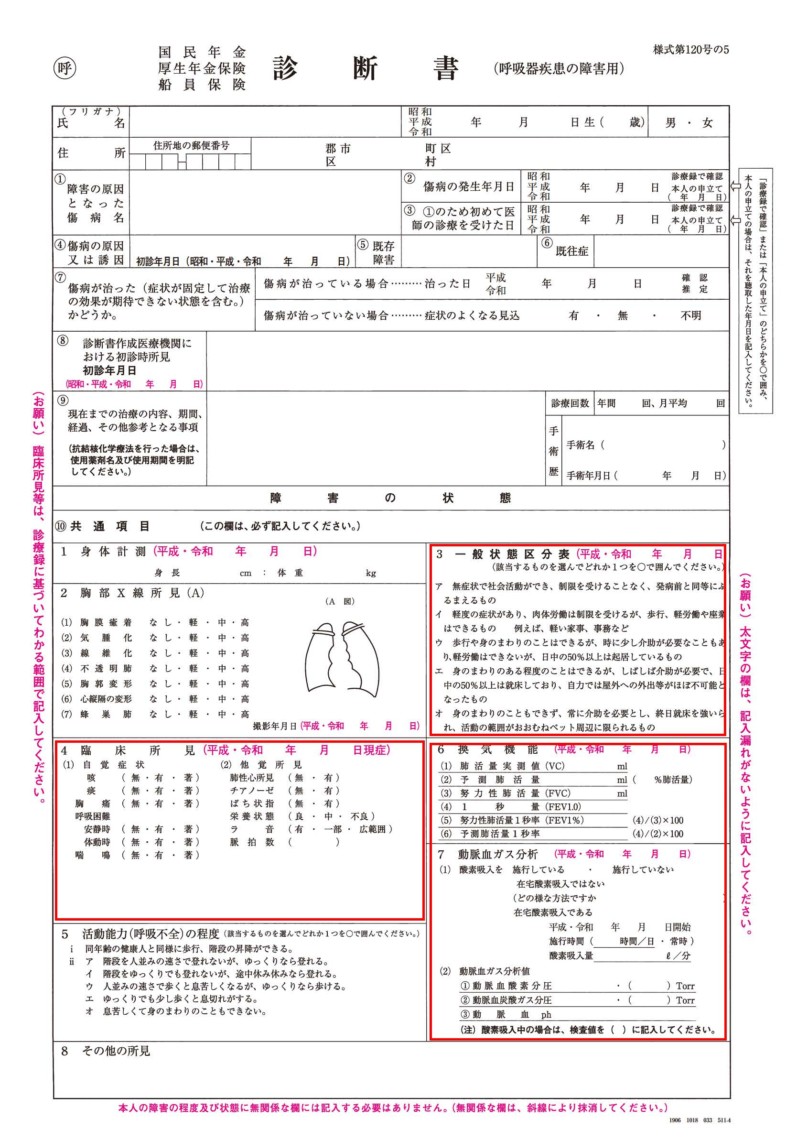

肺気腫で障害年金を請求する際に使用する診断書は「呼吸器疾患の障害用」になります。

肺気腫で障害認定される場合、動脈血ガス分析値が優先され、さらにその中でも病状判定に際しては動脈血O2分圧値が重視されています。動脈血O2分圧の検査はされているか、動脈血CO2分圧、予測肺活量1秒率の検査数値に記載漏れはないか必ず確認します。

咳、痰、胸痛、安静時と体動時の呼吸困難感、喘鳴などの自覚症状がどのような程度なのかも医師に伝えておく必要があります。

障害年金の請求に必要な書類(病歴・就労状況等申立書)

初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を記入します。

診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。

発病時の状況、それによって初めて医療機関を受診した経緯、現在までの経過を整理して年月順に記入していきます。特に初診の医療機関で「受診状況等証明書」が取得できず、やむを得ず「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出するような場合は、「病歴・就労状況申立書」の発病から初診の医療機関を受診するまでの経緯が非常に重要になりますので、丁寧に記載します。

発病時から初診時までの経緯を記載した後は、通院期間や入院期間、医師から指示された事項や日常生活状況。受診していなかった期間には、なぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。

>>病歴・就労状況等申立書の記入方法ははこちらからご覧ください。

面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です

障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そういった時には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか。仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど…

おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。

そんな時は、確実な手順で障害年金請求の手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:難治性不整脈で障害年金を請求するポイント

- 次の記事:失語症で障害年金を請求するポイント

- カテゴリ:内蔵疾患