統合失調症で障害年金を請求するポイント

統合失調症により日常生活に支障がでている場合には障害年金の対象になります。

統合失調症で障害年金を請求するためのポイントや注意点を解説します。

統合失調症の障害認定基準は

統合失調症の障害年金認定基準は次のようになっており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 1級 | 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |

| 2級 | 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |

| 3級 | 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの。 |

・統合失調症は、予後不良の場合もあり、障害年金で定める障害状態であると認められるものが多いが、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見られることもあり、また、その反面急激に憎悪し、その状態を維持することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

障害年金の審査で考慮される項目

障害年金の審査では、次のような要素を考慮され、最終的な等級が決定されることになります。

障害年金を請求する際は、これらの考慮される項目を、診断書や病歴・就労状況等申立書などによって伝える必要があります。

- 病状又は病態像

療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通し、妄想・幻覚 などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無。 - 療養状況

- 通院の状況(頻度、治療内容など)。

- 薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)や服薬状況など

- 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容など。

- 入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)。

- 生活環境

- 家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無が考慮されます。独居の場合には、その理由や独居になった時期。

- 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況。

- 就労状況

労働に従事していることをもって、 直ちに日常生活能力が向上したものと 捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。

さらに詳しく>>「うつ病などの精神の障害」と「就労」

障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)

障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。

「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、統合失調症によって最初に病院に行った日を証明するための書類です。

受診状況等証明書

初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。

初診の医療機関と請求時に通院している医療機関が異なる場合に必要な書類になります。

気をつけたいことは、「受診状況等証明書」の傷病名と統合失調症の間に関連がまったくないような場合は初診日証明としては認められない可能性がありますが、全く同一である必要はありません。

精神の障害の場合では、傷病名の変更はよくあることだからです。

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。

初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。

そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。

最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。

受診状況等申立書が添付できない申立書で初診日が分かりますか?

「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自分で用意した場合、その医療機関を受診していたことが分かる客観的な参考資料、例えば、お薬手帳や診察券、保険調剤明細書などを探し、「受診状況等証明書を添付できない申立書」と一緒に提出します。

審査側が、「参考資料」を見て、「この時期に」「この症状で」「医療機関を受診していたんだ」と納得してもらえるかをご自分で考えてみてください。

参考資料が何も用意されていない場合、「初診日」が認められることはほとんどありませんので注意してください。

障害年金の請求で必要な書類(診断書)

障害年金で使用する診断書は、「診断書(精神の障害用)」になります。

事後重症請求では、年金請求日前の3ヶ月以内の病状が反映された診断書が1枚、障害認定日請求や遡及請求を行う場合は、障害認定日から3ヵ月以内(20歳前傷病の場合は原則として20歳前後の3ヵ月)の診断書も必要です。

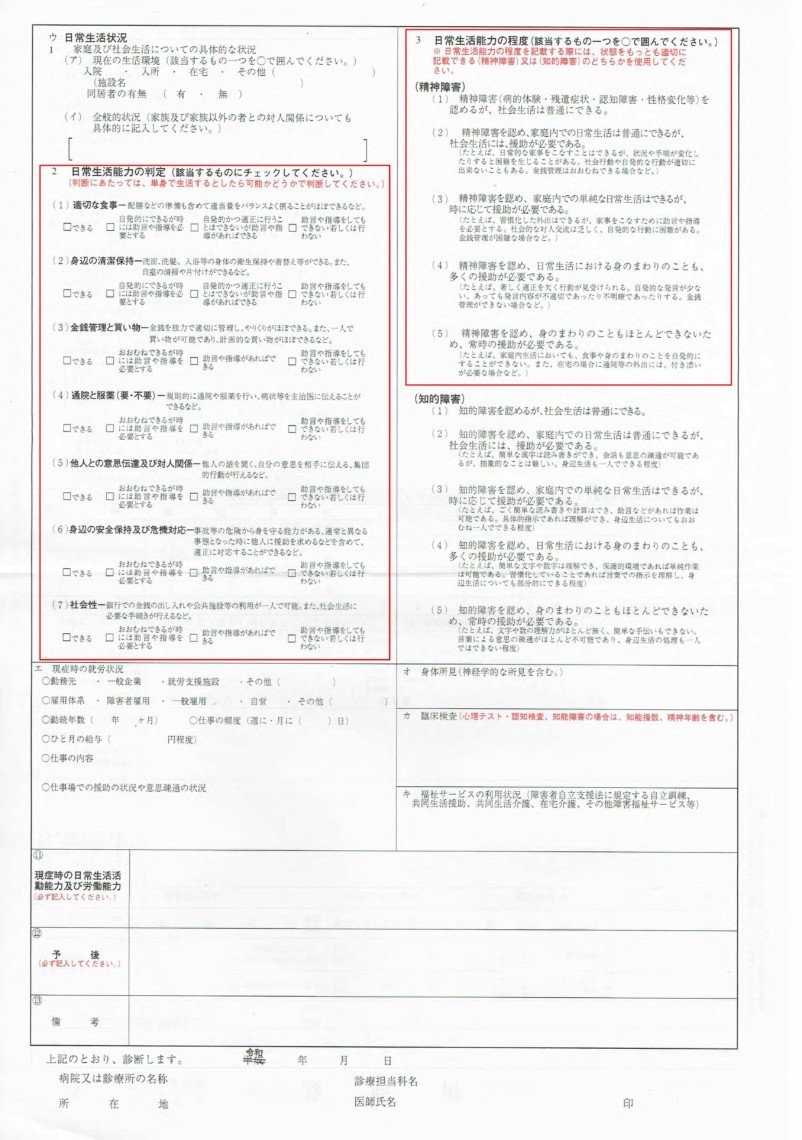

「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」

障害年金の審査においては、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の評価が重視されています。

これらの評価に応じて等級のおおまかな目安が定められ、最終的な等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されることになります。

日常生活能力の判定とは

「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面における制限度合いを、それぞれ具体的に評価するものです。

日常生活の7つの場面

| ① | 適切な食事 | 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど |

| ② | 身辺の清潔保持 | 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができる など |

| ③ | 金銭管理と買い物 | 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど |

| ④ | 通院と服薬 | 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど |

| ⑤ | 他人との意思伝達及び対人関係 | 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動を行えるなど |

| ⑥ | 身辺の安全保持及び危機対応 | 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適切に対応することができるなど |

| ⑦ | 社会性 | 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きを行えるなど |

日常生活の制限度合い ※単身生活を仮定して、上記7つの場面について判定します。

| 1 | できる |

| 2 | 自発的に(おおむね)できるが時には助言や指導を必要 |

| 3 | (自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる |

| 4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない |

日常生活能力の程度とは

「日常生活能力の程度」とは、「日常生活能力の判定」の7つの場面も含めた日常生活全般における制限度合いを包括的に評価するものです。

| 1 | 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。 |

| 2 | 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。 |

| 3 | 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 |

| 4 | 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 |

| 5 | 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 |

診断書(日常の生活能力の判定)は適正に病状を反映していますか?

「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の判定は障害認定において非常に重要になります。

「日常生活能力の判定」の7つの場面に対して、医師が「可能」か「不可能」かを判定します。

はたして、月に数度の診察で日常の生活状況を伝えているでしょうか?

例えば、症状が消失している際に受診をしていた場合や、医師の前では元気にしてしまうということはないでしょうか?

このような場合には、日常の生活状況を適正に反映されない診断書になっている可能性があります。

そうならないように、診断書の作成を依頼する前には、日常の生活状況をできる限り話しておく必要があります。

それができない場合は、診断書の依頼時に日常生活の状況等をメモにして渡しておくのもよいでしょう。

障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)

初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を記入します。

発病時から現在までの経過を整理し、年月順に記入していきます。 これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況、受診していなかった期間はなぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。

診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。

この申立書には、日常生活でどんなことで困っているのかを記入する項目もあります。小さなことでもいいので、できる限りの事を書きましょう。 申立書の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もありますので、気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。

統合失調症で障害年金をサポートした事例集

当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です

障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そういった時には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか。仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど確認しなければいけません。

おそらく、一生に一度しかないような障害年金の請求手続きで、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。

そんな時は、確実な手順で障害年金の請求手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:うつ病で障害年金を申請するポイント

- 次の記事:てんかんで障害年金を請求するポイント

- カテゴリ:精神の障害