てんかんで障害年金を請求するポイント

てんかん発作で日常生活に著しい支障が出ている場合には障害年金の対象となります。

ここでは、障害年金におけるてんかんの分類や等級、注意点などの情報を解説します。

てんかんの障害認定基準

障害年金におけるてんかん発作の分類

てんかんの障害認定基準は、発作症状のタイプとして4つのタイプに分類されています。

| A | 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 |

|---|---|

| B | 意識障害の有無を問わず、転倒する発作 |

| C | 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 |

| D | 意識障害はないが、随意運動が失われる発作 |

発作症状のタイプによる障害年金の等級目安

上記4タイプの発作症状と発生頻度により各等級の目安が定めらています。

※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

| 等級 | 状態 |

|---|---|

| 1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの |

| 2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |

| 3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |

発作症状のタイプのみで障害年金の等級が決定付けられるものではありません。

表中にあるように「かつ、常時の援助が必要」「かつ、日常生活が著しい制限を受けているもの」などの言葉が付されているからです。

てんかんで障害年金を請求する際のポイント

てんかんで障害年金を請求する際のポイントを挙げてみます。

・「抗てんかん薬の服用や外科的治療によって、てんかん発作が抑制される場合」は、原則として認定の対象になりません。

・てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに注意が必要です。また、精神神経症状及び認知障害については「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定することとなります。

・てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

・様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

・抑うつ状態やうつ病の病態を示していて、てんかんと関連がある症状と診断されれば、てんかん性精神障害で障害年金の請求が可能な場合があります。

障害年金の請求で必要な書類(診断書)

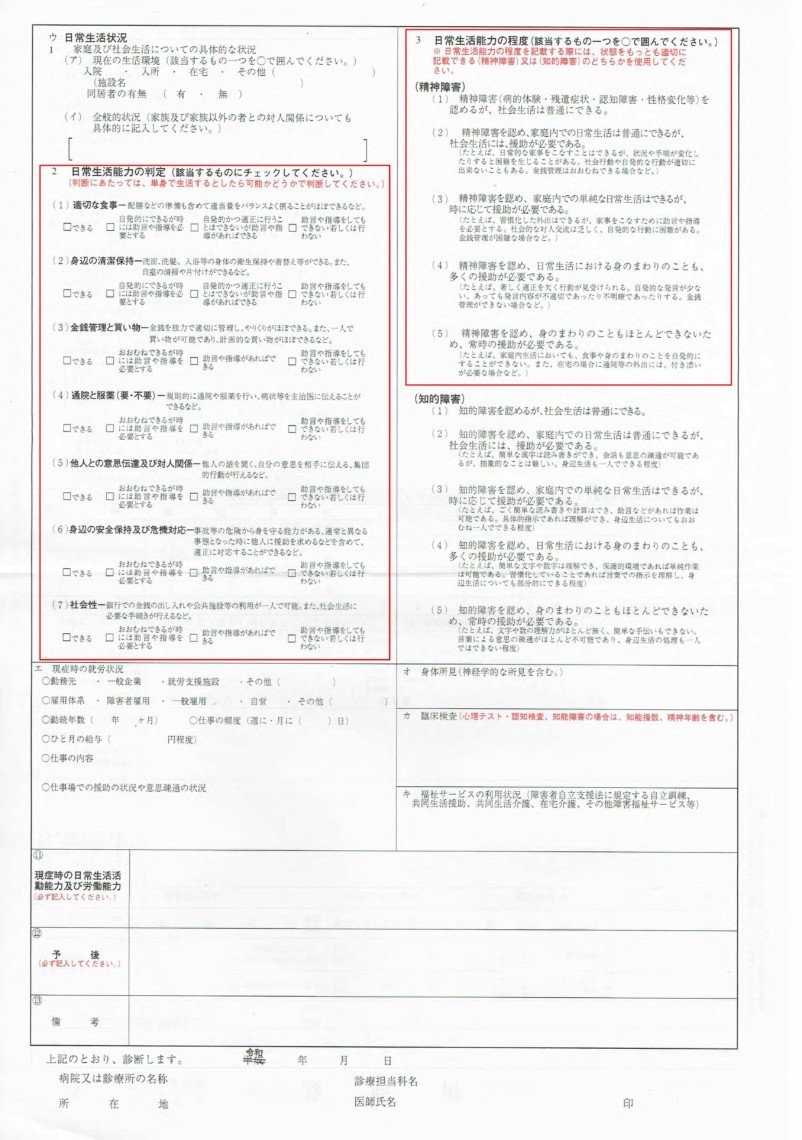

てんかん発作で障害年金を請求する際に使用する診断書は、「診断書(精神の障害用)」になります。

事後重症請求では、年金請求日前の3ヶ月以内の病状が反映された診断書が1枚、障害認定日請求や遡及請求を行う場合は、障害認定日から3ヵ月以内(20歳前傷病の場合は原則として20歳前後の3ヵ月)の診断書も必要です。

精神の障害用の診断書には、日常生活能力の判定として次の7つの場面が挙げられています。

日常生活能力の判定

「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面における制限度合いを、それぞれ具体的に評価するものです。

| 1 | 適切な食事 | 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど |

|---|---|---|

| 2 | 身辺の清潔保持 | 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができる など |

| 3 | 金銭管理と買い物 | 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど |

| 4 | 通院と服薬 | 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど |

| 5 | 他人との意思伝達及び対人関係 | 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動を行えるなど |

| 6 | 身辺の安全保持及び危機対応 | 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適切に対応することができるなど |

| 7 | 社会性 | 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きを行えるなど |

日常生活の制限度合い ※単身生活を仮定して、上記7つの場面について判定します。

| 1 | できる |

|---|---|

| 2 | 自発的に(おおむね)できるが時には助言や指導を必要 |

| 3 | (自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる |

| 4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない |

てんかん発作の場合、発作がないときだけをみれば、ほとんどの項目が①の「できる」とされるはずです。

逆に発作時や発作中は、③や④になるのではないでしょうか。

医師に診断書を依頼する際は、発作の頻度とともに、発作間欠期だけでなく、発作時も含めて日常生活能力の判定をお願いするようにしておきましょう。

日常生活能力の程度とは

「日常生活能力の程度」とは、「日常生活能力の判定」の7つの場面も含めた日常生活全般における制限度合いを包括的に評価するものです。

| 1 | 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。 |

|---|---|

| 2 | 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。 |

| 3 | 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 |

| 4 | 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 |

| 5 | 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 |

発作症状のタイプ

てんかん発作で障害年金を請求する場合、発作症状のタイプに加えて、日常生活能力の判定において等級が決定付けられます。

発作症状のタイプが1級の例示であるにもかかわらず、日常生活能力の判定が軽度であったため、「常時の介護が必要なもの」には該当せずに2級となることもあります。

障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)

てんかん発作で障害年金を請求する場合、「病歴・就労状況等申立書」も重要になります。

てんかん発作で初めて医療機関を受診した時から現在までの経過を整理し、年月順に記入していきます。

これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況、受診していなかった期間はなぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。

診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。

また、この病歴・就労等申立書には、日常生活でどんなことで困っているのかを記入する項目もあります。

発作頻度に加えて、発作間欠期で日常生活動作がどの程度損なわれており、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかを審査側に伝えましょう。

小さなことでもいいので、できる限りの事を書きましょう。

病歴・就労等申立書の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もありますので、気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。

面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です

障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。

それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。

初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そういった時には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか。

仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど確認しなければいけません。おそらく、一生に一度しかないような障害年金の請求手続きで、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。

そんな時は、確実な手順で障害年金の請求手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。

最終更新日:

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:統合失調症で障害年金を請求するポイント

- 次の記事:広汎性発達障害で障害年金を請求するポイント

- カテゴリ:精神の障害