知的障害・精神遅滞で障害年金を請求するポイント

知的障害(精神遅滞)も障害年金の対象になります。

ここでは、知的障害(精神遅滞)で障害年金を請求するに当たってのポイントや注意点について解説します。

知的障害・精神遅滞の障害認定基準は

知的障害・精神遅滞の障害認定基準は、次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

| 等級 | 状態 |

|---|---|

| 1級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |

| 2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |

| 3級 | 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |

・知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。

・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

障害年金の審査で考慮される項目

障害年金の審査では、次のような要素を考慮され、最終的な等級が決定されることになります。

障害年金を請求する際は、これらの考慮される項目を、診断書や病歴・就労状況等申立書などによって伝える必要があります。

- 病状又は病態像

- 知能指数が考慮されますが、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度が考慮されます。

- 不適応行動を伴う場合には、診断書の ⑩「ア 現在の病状又は状態像」ⅶ知能障害等またはⅷ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それが考慮されます。

- 療養状況

著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況が考慮されます。 - 生活環境

家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無、施設入所の有無や入所時の状況などが考慮されます。 - 就労状況

- 労働に従事していることをもって、 直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮し、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認されたうえで日常生活能力が判断されます。

- 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務である場合はそれが考慮されます。

- 仕事場での意思疎通の状況が考慮されます。

- その他

- 発育や養育歴、教育歴、療育手帳の有無や区分などが考慮されます。

- 中高年になってから知的障害が判明し、障害年金を請求する場合については、幼少期の状況が考慮されます。

障害年金の初診日は

知的障害や精神遅滞の場合、他の疾病とは異なり、先天性または出生後の早い時期に何らかの原因で生じる障害ですので、初診日がいつであるかに関わらず、「20歳前傷病」として扱われ、初診日の証明は必要ありません。

小中学校は普通学校に通っており、20歳を過ぎてから社会生活などに問題があると言われ、病院で検査を受けたところ、知的障害と診断されることもあります。

このような場合も、他の疾病のように、初診日から1年6ヶ月経過した後でなければ障害年金は請求できないという訳ではありません。

知的障害は、先天性のものとされますので、1年6ヶ月を経過するまで待つ必要はなく、障害年金をすぐに請求することができます。

障害年金の請求で必要な書類(診断書)

障害年金で使用する診断書は、「診断書(精神の障害用)」になります。

事後重症請求では、年金請求日前の3ヶ月以内の病状が反映された診断書が1枚、障害認定日請求や遡及請求を行う場合は、20歳前後の3ヵ月の診断書も必要です。

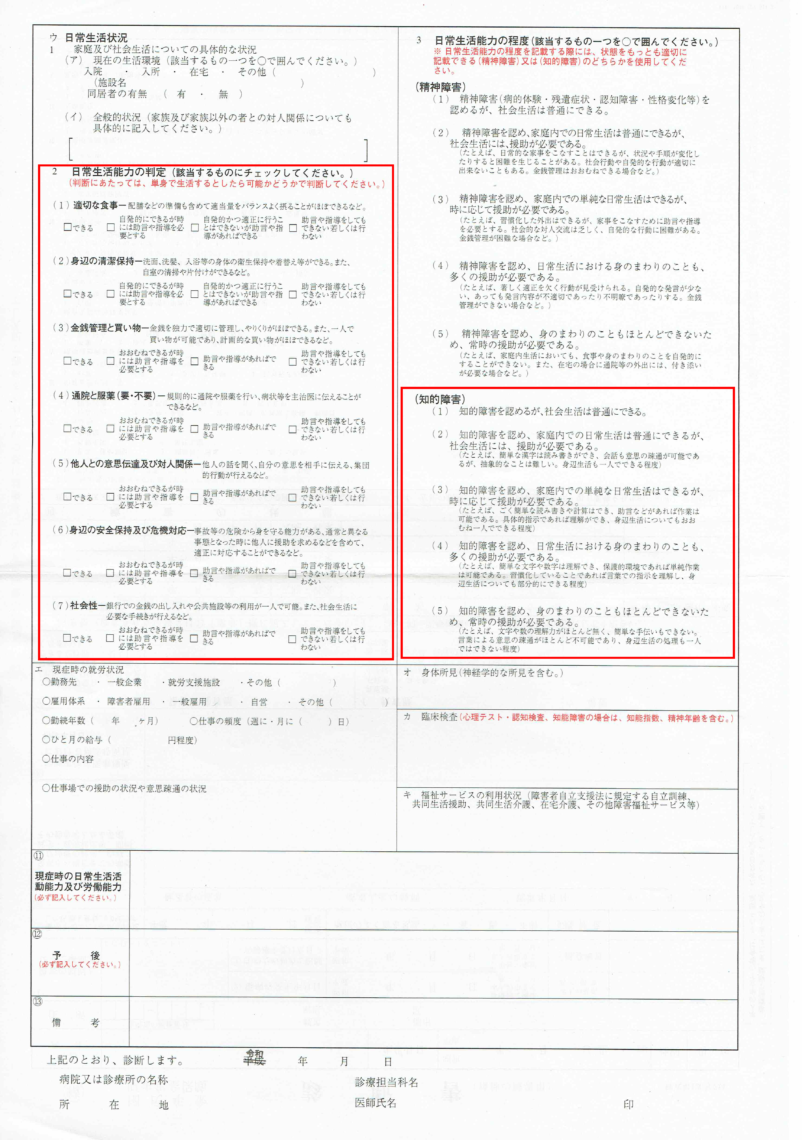

「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」

障害年金の審査においては、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の評価が重視されています。これらの評価に応じて等級のおおまかな目安が定められ、最終的な等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されることになります。

日常生活能力の判定とは

「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面における制限度合いを、それぞれ具体的に評価するものです。

日常生活の7つの場面

| ① | 適切な食事 | 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど |

| ② | 身辺の清潔保持 | 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができる など |

| ③ | 金銭管理と買い物 | 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど |

| ④ | 通院と服薬 | 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど |

| ⑤ | 他人との意思伝達及び対人関係 | 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動を行えるなど |

| ⑥ | 身辺の安全保持及び危機対応 | 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適切に対応することができるなど |

| ⑦ | 社会性 | 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きを行えるなど |

日常生活の制限度合い ※単身生活を仮定して、上記7つの場面について判定します。

| 1 | できる |

| 2 | 自発的に(おおむね)できるが時には助言や指導を必要 |

| 3 | (自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる |

| 4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない |

日常生活能力の程度とは

「日常生活能力の程度」とは、「日常生活能力の判定」の7つの場面も含めた日常生活全般における制限度合いを包括的に評価するものです。

| 1 | 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。 |

| 2 | 知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。 |

| 3 | 知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 |

| 4 | 知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 |

| 5 | 知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 |

20歳到達時の診断書を取得できない場合

20歳到達後すぐに障害年金を請求する場合は問題はないのですが、20歳から相当期間経ってから障害年金を請求する場合、20歳前後の診断書を取得できない場合があります。

知的障害の場合、継続的に医療機関に通院する必要性はないので、通院していない時の診断書を医師に作成してもらうことができないからです。

通常、知的障害は、現在(請求時点)と障害認定日(20歳時点)との間で、大きく障害の程度に変化はないと思います。

したがって、本来は、現在(請求時点)の診断書から障害認定日の障害状態が判断できる場合は、20歳時に遡れるはずです。

しかしながら、現状では20歳到達時(障害認定日現症)の診断書が取れないと障害認定日への遡及請求は認められず、障害年金を請求した月から支給するとされています。

ただ、20歳時点での診断書が取得できなくても、特別児童扶養手当の診査時の資料はないでしょうか。こういったものが、たとえ20歳3ヶ月前後の資料ではなくても、客観的資料として認められ、障害認定日から支給が認められる可能性もあります。

20歳時点で通院していないからと、障害認定日の請求を諦めることのないようにしたいものです。

請求時に就労している場合

障害年金の障害認定基準には、就労している場合について次のような記載があります。

「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」

しかし、現実には就労している場合、その事実だけをもって不支給の決定をされる場合があります。

医師に診断書の作成を依頼する前には、就労の形態や労働の具体的内容、援助の必要性などをしっかりと申し立てるようにしましょう。

障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)

「病歴・就労状況等申立書」は、出生時から請求時までの経過を記入していきます。

小中学校時は普通学級に行っていた場合は、学校や周囲の支援はどの程度あったのか、学習の遅れはどの程度あったのかなど記載しましょう。

ただ単に普通学級に通っていたことだけではなく、支援の必要の程度や学校での生活状況などは最低限申し立てるようにします。

就労をしている場合には、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを伝えるようにします。

申立書の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もありますので、気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。

最後に… 軽度精神遅滞は障害年金の対象にならないのか

軽度精神遅滞の場合、障害年金は受給できないという誤解があります。

しかし、このような方でも、それまでの養育環境や発育経過などによっては日常生活に多くの援助が必要になっているような方もあります。

障害認定基準でも「知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する」とされています。

つまり、知的障害の中で軽度の精神遅滞(IQ50~70)であっても、それまでの養育環境・発育経過などによって、日常生活に多くの援助が必要になっている方もいますので、障害年金の対象になるということです。

知的障害・精神遅滞で障害年金をサポートした事例集

当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。