パーキンソン病で障害年金を請求するポイント

パーキンソン病のために日常生活に支障が生じている場合には障害年金の対象となります。

ここでは、パーキンソン病で障害年金を請求する場合のポイントや注意点を解説します。

パーキンソン病の障害年金認定基準

パーキンソン病で障害年金を請求する場合、多くは肢体の障害として請求することになりますが、薬の影響により精神疾患を伴う場合もあるため、肢体または精神障害のどちらか単独で請求するか、両障害を併合して請求するかを見極める必要があります。

ここでは、肢体の障害の認定基準はどのようになっているのかを見ていきます。

支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

体幹の機能の障害

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

肢体の機能の障害

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

日常生活における動作とは

肢体の障害年金認定基準にある「日常生活における動作」とは次のようなものがあり、この判定は等級を決定する重要なものとなります。

- 手指の機能

- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

- タオルを絞る(水をきれる程度)

- ひもを結ぶ

- 上肢の機能

- さじで食事をする

- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

- 下肢の機能

- 片足で立つ

- 歩く(屋内)

- 歩く(屋外)

- 立ち上がる

- 階段を上る

- 階段を下りる

障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)

障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。

「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、パーキンソン病と思われる症状によって最初に病院に行った日を証明するための書類です。

受診状況等証明書

初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。

初診の医療機関と請求時に通院している医療機関が異なる場合に必要な書類になります。

パーキンソン病で障害年金を請求する方の多くは、請求時の医療機関と初診時の医療機関は異なっている方が多いと思います。そのような方は、受診状況等証明書が必要になります。

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。

初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。

そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。

そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。

最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。

受診状況等証明書の傷病名とパーキンソン病との関連は?

パーキンソン病の場合、パーキンソン症候群に特徴的な症状のほかに、ふらつきなどの平衡機能障害・小脳性運動失調症状や、排尿障害、発汗障害、起立性低血圧などの自律神経系など、さまざまな症状がそれぞれの時期に混在するため、初診日の特定に迷うことがあります。

初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する時は、どのような症状が出たことにより病院を受診していたのかなどを詳細に記入してもらった方が良いでしょう。

また、診断書作成医に「〇〇〇(初発症状)はパーキンソン病の初期症状と思われる」などと診断書作成医師の判断を記載してもらうのも良いでしょう。

障害年金の請求で必要な書類(診断書)

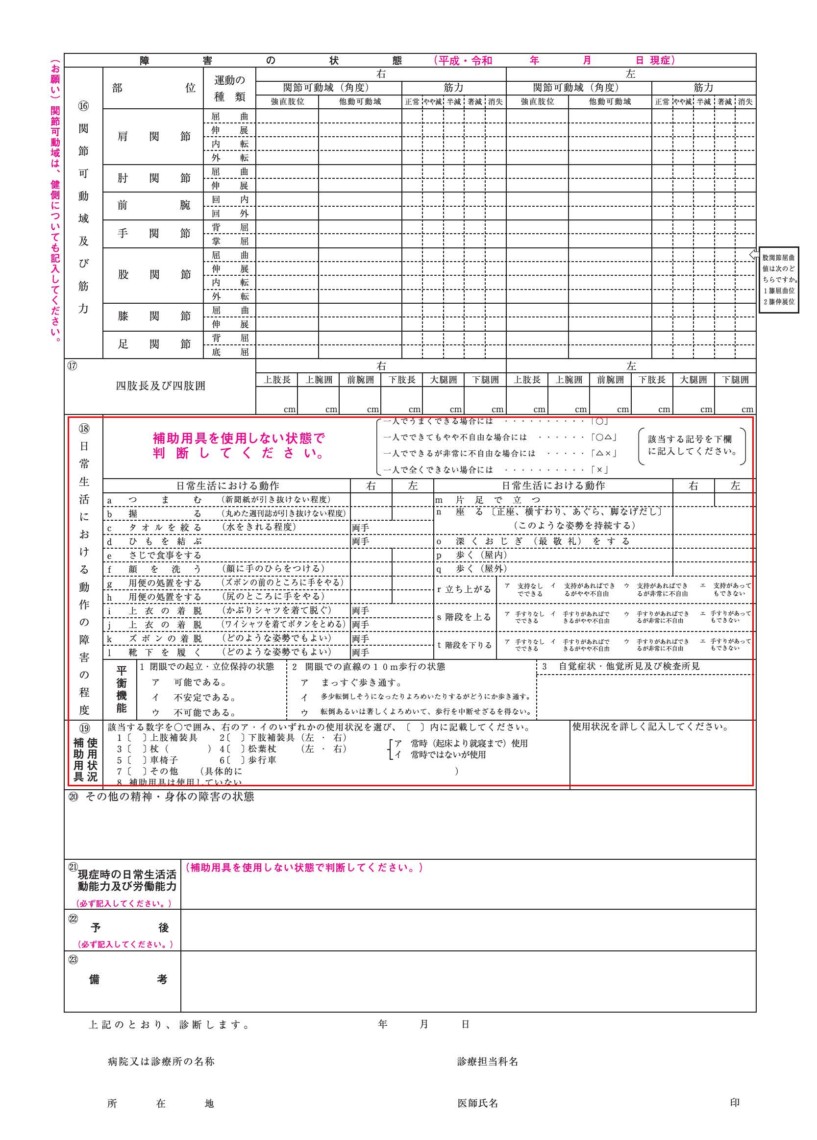

障害年金で使用する診断書は、「診断書(肢体の障害用)」になります。

事後重症請求では、年金請求日前の3ヶ月以内の病状が反映された診断書が1枚、障害認定日請求や遡及請求を行う場合は、障害認定日から3ヵ月以内の診断書が必要です。

パーキンソン病の薬が効いている場合

パーキンソン病は、薬が効いてオンオフがしっかりと管理できている時は審査の対象とならないとされています。言い換えれば、薬効の効果が持続せずに日常生活に著しい支障が生じた場合には障害年金の対象となります。

「日常生活における動作」で評価されているのは、オフ時またはオン時のどちらの状態での評価か、オンオフの平均値での評価かなどの情報があると分かりやすいでしょう。

また、一日のうちに薬効が低下したり、切れた状態となった時に日常生活能力がどの程度制限されているのか、日中(7時~21時)のオンとオフ時間のおおまかな時間、薬剤の種類や投薬量、服用時間及び効果の持続時間(服用後どの程度の時間経過によりオフの状態になるのか)などの記載があればなお良いでしょう。

病歴・就労状況等申立書も重要な書類です

初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を記入します。

障害年金の初診日として申立てる日がパーキンソン病の初発症状で受診した日であると主張する場合は、発病の経過や病院を受診した経緯、症状の経過などを詳細に記入する必要があります。

また、現在までの通院歴や病歴はもちろん、オンオフ時の状態などを丁寧に記入していく必要があります。

病歴・就労状況等申立書は、障害年金の請求上で唯一請求者側から伝えることのできる書類といえますので、いい加減に仕上げることのないように丁寧に記入していきたいものです。

パーキンソン病で障害年金をサポートした事例集

当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です

障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そういった時には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか。仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど…

おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。

そんな時は、確実な手順で障害年金請求の手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:メニエール病で障害年金を請求するポイント

- 次の記事:腎炎が原因で腎疾患になった場合と障害年金

- カテゴリ:肢体の障害