脳梗塞や脳出血の肢体障害で障害年金を申請するポイント

脳梗塞や脳出血の後遺症は、身体の片側だけの麻痺、言語機能障害、記憶の障害などがあります。

ここでは、脳梗塞や脳出血で肢体の障害となった場合の障害年金の申請について解説していきます。

脳梗塞や脳出血の障害認定基準は

脳梗塞や脳出血の後遺症によって肢体の障害となった場合、障害認定基準では次のようにされております。※3級は初診日に厚生年金の被保険者だった場合になります。

支給される障害年金額の例示は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

・肢体の機能の障害が、上肢や下肢の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準によって審査されます。なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合で、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断されます。

・肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

・手指の機能と上肢の機能は別にされていますが、障害の評価としては切り離すことなく、手指の機能は上肢の機能の一部として取り扱われています。

日常生活における動作

日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密には区別することができませんが、おおむね次のようにされており、補助用具を使用しない状態で評価されます。

手指の機能

- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

- タオルを絞る(水をきれる程度)

- ひもを結ぶ

上肢の機能

- さじで食事をする

- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

- ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)

- 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)

下肢の機能

- 片足で立つ

- 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげだし)

- 歩く(屋内)

- 歩く(屋外)

- 立ち上がる

- 階段を上る

- 階段を下りる

脳梗塞や脳卒中の初診日は

障害年金の制度では、前発の病気と後発の病気の間に相当因果関係がある場合は、前発の病気で初めて病院等を受診した日が初診日とされています。

脳梗塞や脳卒中の場合、脳梗塞や脳出血(後発)となったのは、高血圧(前発)が原因だと言われることが多くあります。しかし、障害認定においては、原則として双方の間(高血圧と脳梗塞)には相当因果関係はないものとされています。

つまり、高血圧が原因で脳梗塞や脳出血となった場合でも、高血圧によって病院を受診した日が初診日とはならず、脳梗塞や脳卒中で病院を受診した日が初診日とされます。

障害年金を請求する際は、脳梗塞や脳出血で初めて受診した医療機関で「受診状況等証明書」を取得することになります。

障害年金の請求期限は

脳梗塞や脳出血で障害年金を請求するには申請期限に注意する必要があります。

初診日は原則65歳の誕生日の2日前まで

初診日は原則として65歳の誕生日の2日前までにある必要があります。

初診日が65歳の誕生日を過ぎていても請求できるのは次の場合です。

- 65歳以降も国民年金の任意加入をしている場合

- 厚生年金の被保険者である場合

障害認定日に一定の障害がある

障害認定日に、一定の障害の状態にある場合、障害認定日から障害年金を受給することができます。

この場合は65歳を過ぎてからでも請求することができ、請求が遅れた場合でも障害認定日まで遡って受給することができます。

ただし、遡って支給されるのは請求から5年前までです。

脳梗塞や脳卒中の障害認定日は

脳梗塞や脳卒中で障害年金を請求する場合、障害認定日(障害年金を請求できる日)にも原則とは異なった取扱いが可能になる場合があります。

障害認定基準では、「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6ヶ月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど認められないとされた場合は、その時を障害認定日とする」としています。

つまり、初診日から1年6ヶ月を経過していなくても、6ヶ月を超えた時点で症状が固定されている場合は、その時点で障害年金を請求することができるのです。

脳梗塞の後遺症で身体に麻痺が残り、リハビリ等を行っていく間に治療内容などに変化が出てきたことはなかったでしょうか。

例えば…

毎週通院するように言われていたが、月に1度の検査だけに変わった。

ある程度リハビリが終了したために他の施設に転院するように促された

このような場合、「それ以上の機能回復がほとんど認められない」可能性がありますので、診断書の作成を依頼する前に医師に確認しておく必要があります。

初診日から6ヶ月経過時点で症状が固定されていると確認されるなら、その時点から障害年金の請求ができるのです。

診断書で確認しておく項目

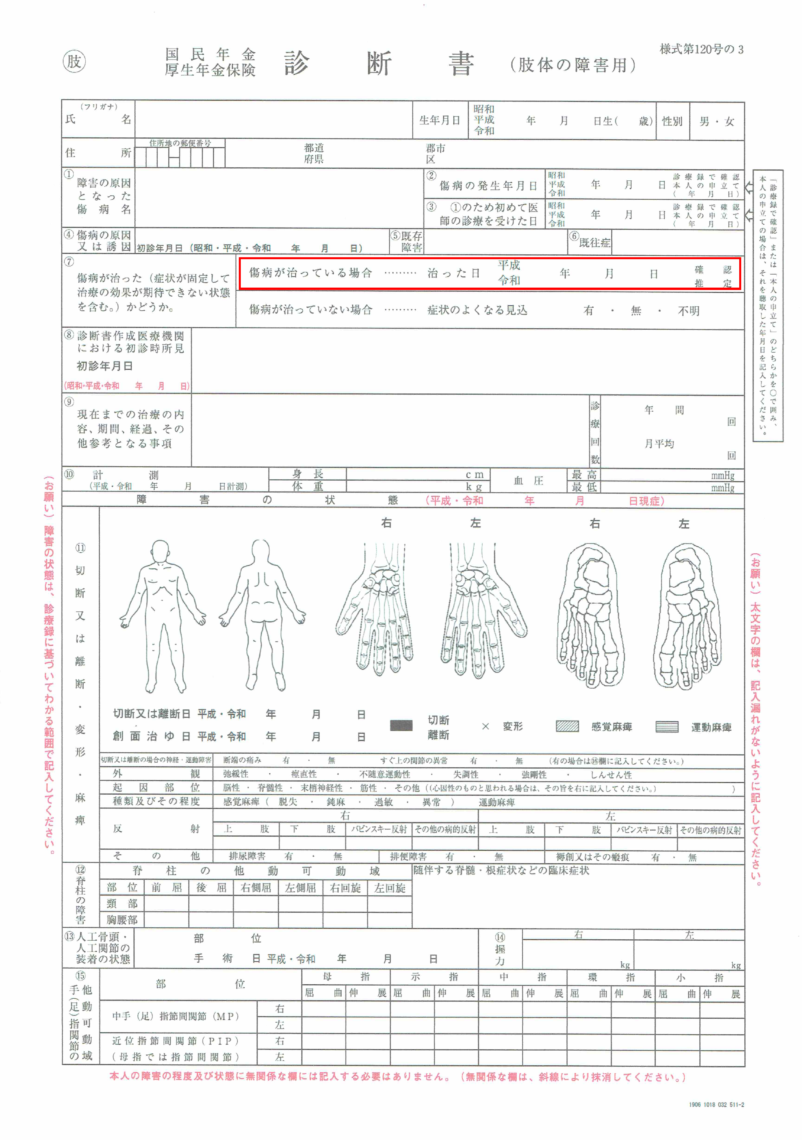

障害年金で使用する診断書は「診断書(肢体の障害用)」になります。

診断書では、次の項目を確認しておくようにしましょう。

症状が固定されている場合

初診日から1年6ヶ月以内に「症状固定がある」として障害年金を請求する場合、肢体の障害用の診断書の表面⑦「傷病が治った(症状が固定して治療の効果が期待できない状態を含む。)かどうか」で症状が治った(固定)の確認に〇がされているか。

診断書裏面㉒「予後」で症状は改善する見込みがないとされているかなどを確認しておく必要があります。

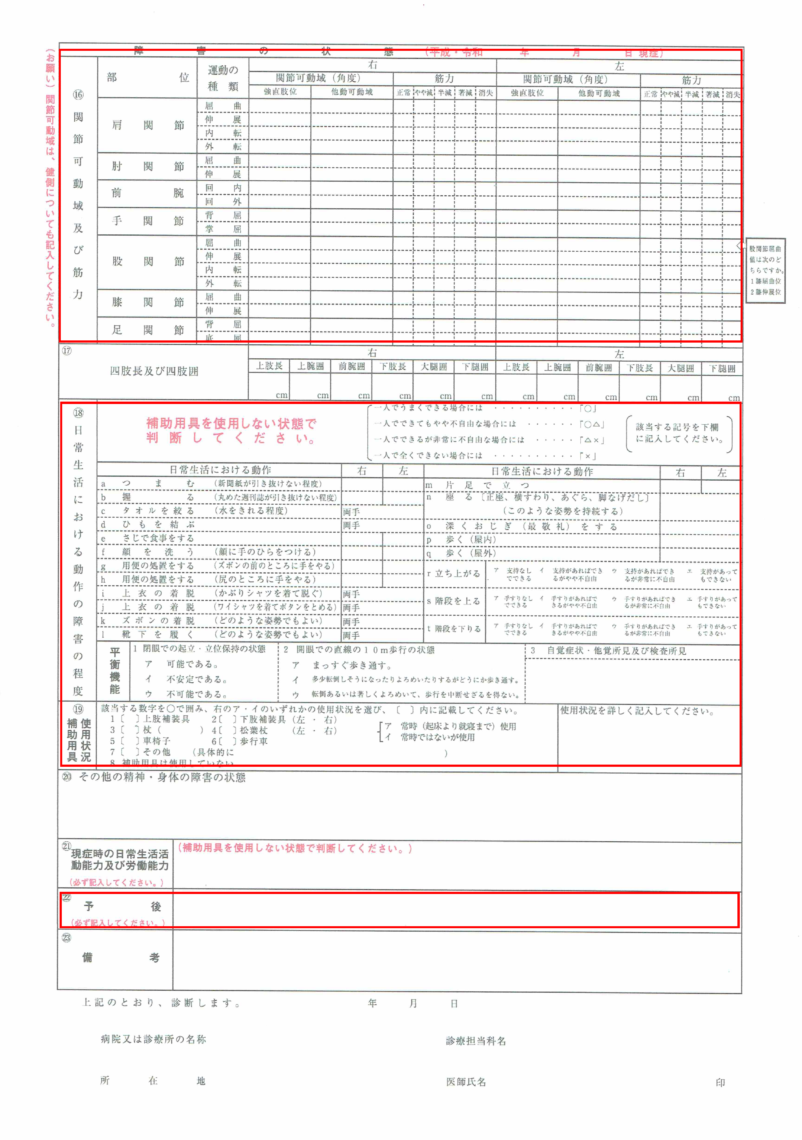

日常生活における動作の障害の程度

肢体の障害用の診断書は記載項目が多く、記入漏れや誤記入がないか確認する必要があります。

必要な項目は、麻痺の箇所、外観、起因部位など、また、関節可動域、筋力、日常生活の動作の障害の程度、補助用具の使用状況なども記入漏れがないか確認します。

日常生活における動作の障害の程度は、補助用具(杖など)を使用しない状態で判断されている必要があります。

すべての項目が漏れなく記入されていますか?

信頼している医師とはいえ、間違いがないか必ずチェックするようにしましょう。

もし、記入漏れがあった場合は必ず医師に追記をしてもらう必要があります。そのまま提出し不支給とならないようにしましょう。

脳梗塞や脳出血の後遺症で肢体以外にも障害が残った場合

脳梗塞や脳出血の後遺症は、肢体以外にも言語の障害、記憶の障害など生じることがあります。

後遺症が複数の障害に渡っている場合は、それぞれの診断書の取得が必要になってきます。

※ただし、肢体の障害だけで1級相当と確定されるなら、これらの診断書は必要ありません。

言語機能の障害の場合

肢体の障害以外に言語機能の障害が生じた場合

障害年金で使用する診断書は「診断書(言語機能の障害用)」になります。

さらに詳しく>>失語症で障害年金を請求するポイント

高次脳機能障害の場合

肢体の障害以外に記憶障害や遂行機能障害、認知障害が生じている場合は、高次脳機能障害での請求も検討します。

障害年金で使用する診断書は「診断書(精神の障害用)」になります。

ただし、高次脳機能障害の場合には、初診日から1年6ヵ月経過していることが必要です。

肢体障害の認定で2級や3級となった場合は、高次脳機能障害も併せた場合に上位等級にならないか考える必要があります。

さらに詳しく、>>高次脳機能障害と障害年金

病歴・就労状況等申立書も重要な書類です

初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を記入します。

現在までの通院歴や病歴はもちろん、脳梗塞の後遺症で日常生活に支障がでていること、上下肢がどのような状態になっているのかを記入します。

初診日から6ヶ月経過した日以後で症状固定されているとして請求する場合には、リハビリの経緯に関しては特に注意が必要です。

仮に、症状固定以後にリハビリを行なっている場合には、肢体の機能回復のためではなく、機能維持のためであることは明確にする必要があります。リハビリが機能回復のためだと判断された場合には、症状が固定されていないとみられるからです。

病歴・就労状況等申立書は、請求者側から障害の程度を伝えることのできる書類ですので、いい加減に仕上げることのないように丁寧に記入していきたいものです。

脳梗塞・脳出血で肢体の障害で障害年金をサポートした事例集

当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です

障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類や診断書の内容に間違いがないかなどを確認していくのは大変だと思います。そんな時は、確実な手順で障害年金の請求手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。