喉頭がんで障害年金を請求するポイント

喉頭がんが原因で喉頭全摘手術を施した方も障害年金の対象となります。

ここでは、障害年金を申請する場合のポイントや注意点を解説します。

言語機能の障害認定基準は

喉頭がんで喉頭全摘手術を施し、言語機能の障害となった場合の障害年金認定基準は次のようになっており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級と障害手当金は厚生年金のみ

支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 2級 | 発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの |

| 3級 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの |

| 障害手当金 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの |

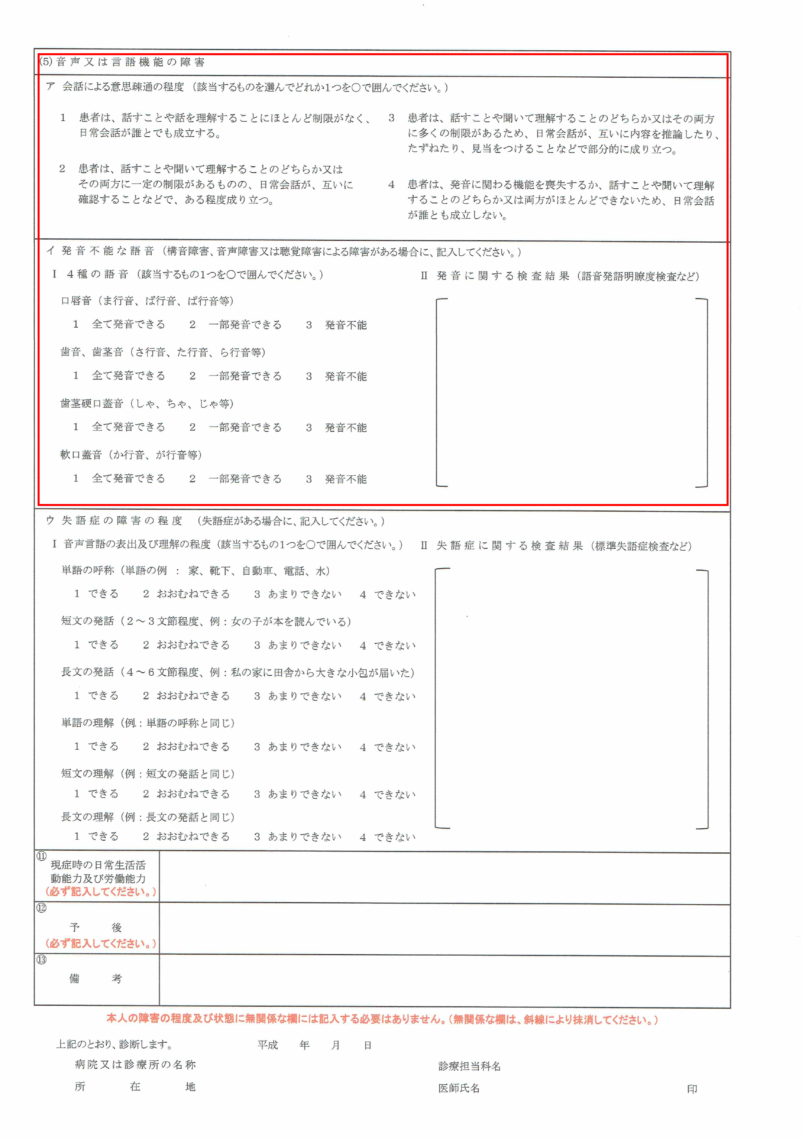

(1)音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいいます。

(2)構音障害、音声障害による障害については、発音不能な語音を評価の参考とする。発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認する。

- 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)

- 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)

- 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)

- 軟口蓋音(か行音、が行音等)

(3)喉頭全摘出手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定する。

この場合、障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

(4)音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。

障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)

障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。

「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」は体調の悪化を自覚して最初に病院に行った日を証明するための書類です。

受診状況等証明書

初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。

初診の医療機関と請求時に通院している医療機関が異なる場合に必要な書類になります。

声のかすれ、喉の痛み、喉の異物感、食べ物が飲み込みにくい、血痰などを自覚し、初めて受診した医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。

初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。

そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。

最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。

障害年金の請求で必要な書類(診断書)

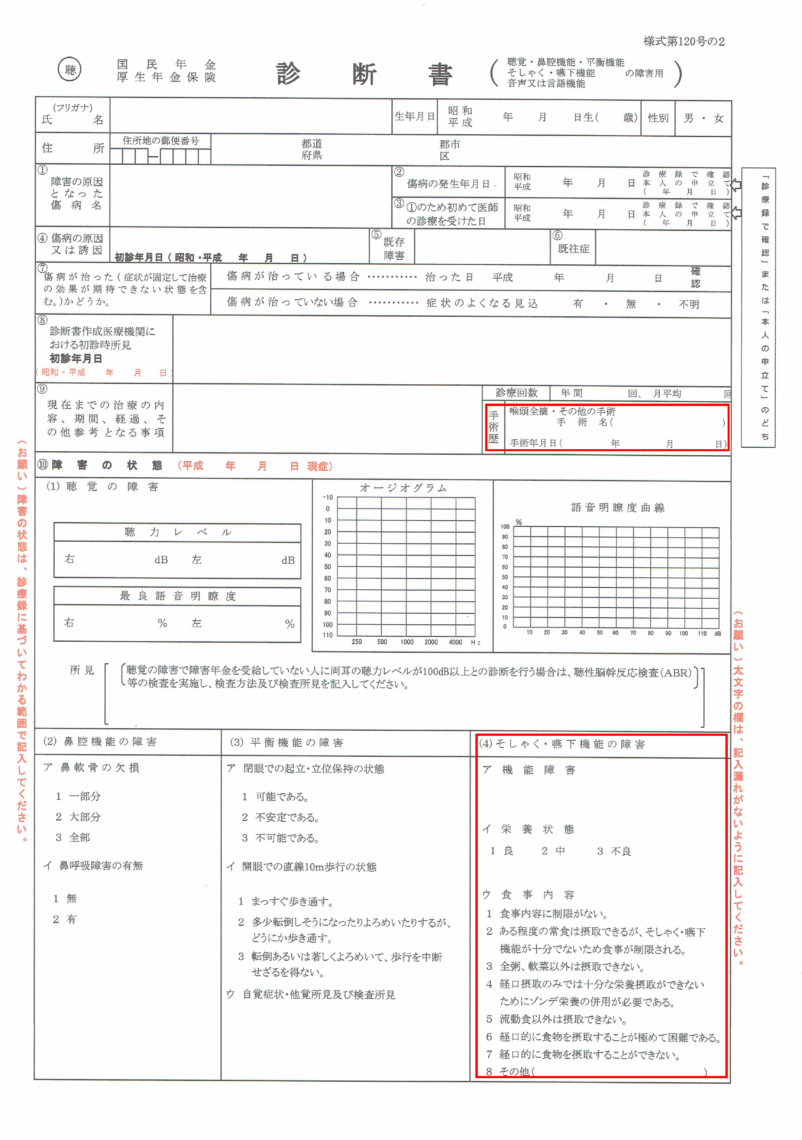

障害年金の請求では、「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用」の診断書を使用します。

喉頭全摘出手術を施している場合、診断書表面の手術歴に記載漏れがないか確認します。

診断書裏面で必要な項目は、(ア)会話による意思疎通の程度と(イ)発生不能な語音の2か所です。

特に、(ア)会話による意思疎通の程度は、等級の目安となりますので必ず確認しておきます。

障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)

「病歴・就労状況等申立書」は、これまでの病気の経緯を初めて受診をした時から現在までの状況を、途切れることなく記述するものです。通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況、受診していなかった期間はなぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。

受診状況等証明書や診断書などを参考にして記入していくとよいでしょう。

診断書では記載されなかった、日常生活において不便を感じていることなどを審査側に伝えることができる書類です。分かりやすく丁寧に記載することを心掛けるようにしてください。

喉頭全摘出手術を施している場合の障害認定日

通常、障害認定日は初診日から1年6カ月経過後となっていますが、喉頭全摘出手術を施している場合には、障害認定日は「喉頭全摘出手術日」となります。(ただし、1年6か月経過以降に喉頭全摘出手術を施している場合は、障害認定日は原則通り1年6カ月時点となります)

初診日から1年6ヶ月経過前に喉頭全摘出手術を施した

すぐに障害年金の請求ができます。請求せずに相当期間が経っていても障害認定日時点の診断書があればその時に遡っての請求も可能になります。

初診日から1年6ヶ月経過後に喉頭全摘出手術を施した

原則通り、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となります。1年6ヶ月時点で著しく日常生活に支障がでていない時には障害等級には該当せず、請求したときから障害年金を受給できることになります。

喉頭全摘出手術を施しても障害年金を請求していない場合は、過去に遡っても受給できませんので、すぐに請求しなければいけません。ひと月遅れればひと月分の年金が受け取れないことになります。

ご不安な方は障害年金の専門家へ相談しましょう

実際に障害年金を請求する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類や診断書の内容に間違いがないかなどを確認していくのは大変だと思います。最初の請求に失敗すると審査請求等で決定が覆される可能性はわずかです。

不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士)に相談しましょう。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:感音性難聴で障害年金を請求するポイント

- 次の記事:肝硬変で障害年金を請求するポイント

- カテゴリ:眼・耳・鼻・口の障害