舌がんで障害年金を請求するポイント

舌がんが原因で「そしゃく・嚥下機能」や「言語機能」に障害が残り、日常生活に支障が生じた場合には障害年金の対象となります。

ここでは、舌癌で障害年金を請求する場合のポイントや注意点を解説します。

そしゃく・嚥下機能や言語機能の障害年金認定基準は

舌がんが原因でそしゃく・嚥下機能や言語機能の障害となった場合の障害年金認定基準は次のようになっており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ

支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

そしゃく・嚥下機能の障害の障害認定基準

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 2級 | 流動食以外は摂取できないもの。経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)をいう。 |

| 3級 | 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟食以外は摂取できない程度のものをいう。 |

| 障害手当金 | ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいう。 |

・そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものである。

・そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって上記(2級~障害手当金)のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定する。

・食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う。

言語機能の障害認定基準

| 等級 | 障害の状態 |

|---|---|

| 2級 | 発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。 |

| 3級 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。 |

| 障害手当金 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう。 |

・音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいう。

・構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発声不能な語音を評価の参考にする。発声不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認する。

- 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)

- 歯音、歯唇音(さ行、た行、ら行等)

- 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)

- 軟口蓋音(か行音、が行音等)

そしゃくと言語機能の両方に障害が残った場合

舌がんの手術により舌を欠損した場合、「言語機能」と「そしゃく・嚥下機能」の両方に障害が残ることがあります。

この場合、障害年金では「言語機能」と「そしゃく・嚥下機能」の障害の程度をそれぞれ併合し、併合された等級で障害年金が支給されることになります。

例えば、言語機能の障害で「話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つ程度」の障害が3級となり、そしゃく・嚥下機能の障害で「経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟食以外は摂取できない程度」の障害で3級とされた場合には、2つの障害が併合されて2級相当とされるのです。

また、舌半切除術の場合、嚥下や言語などの障害は労働に支障を受ける程度(3級または障害手当金)で、舌亜全摘出術で残っている舌がごくわずかしかない場合や、舌全摘出術で大きな嚥下障害が残った場合、また、誤嚥に対する方策を行っても完全に防止ができずに喉頭を摘出せざるを得ない場合には障害年金(2級程度)を受給できる可能性があります。

障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)

障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。

舌がんで障害年金を請求する場合、最初に初診日を確定させる必要があります。

多くの方は口内炎などが長引いた後、耳鼻咽喉科や歯科などを受診した方が多いのではないでしょうか。

その後、症状が治まらず大きな病院を紹介されて舌癌と診断された場合、舌癌と診断を受けた病院が初診の医療機関ではなく、口内炎で耳鼻咽喉科などを受診した日が障害年金を請求する際の初診日となります。

「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、初診日を証明するための書類となります。

受診状況等証明書

初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。

初診の医療機関と請求時に通院している医療機関が異なる場合に必要な書類になります。

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。

初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。

そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。

最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。

障害年金の請求で必要な書類(診断書)

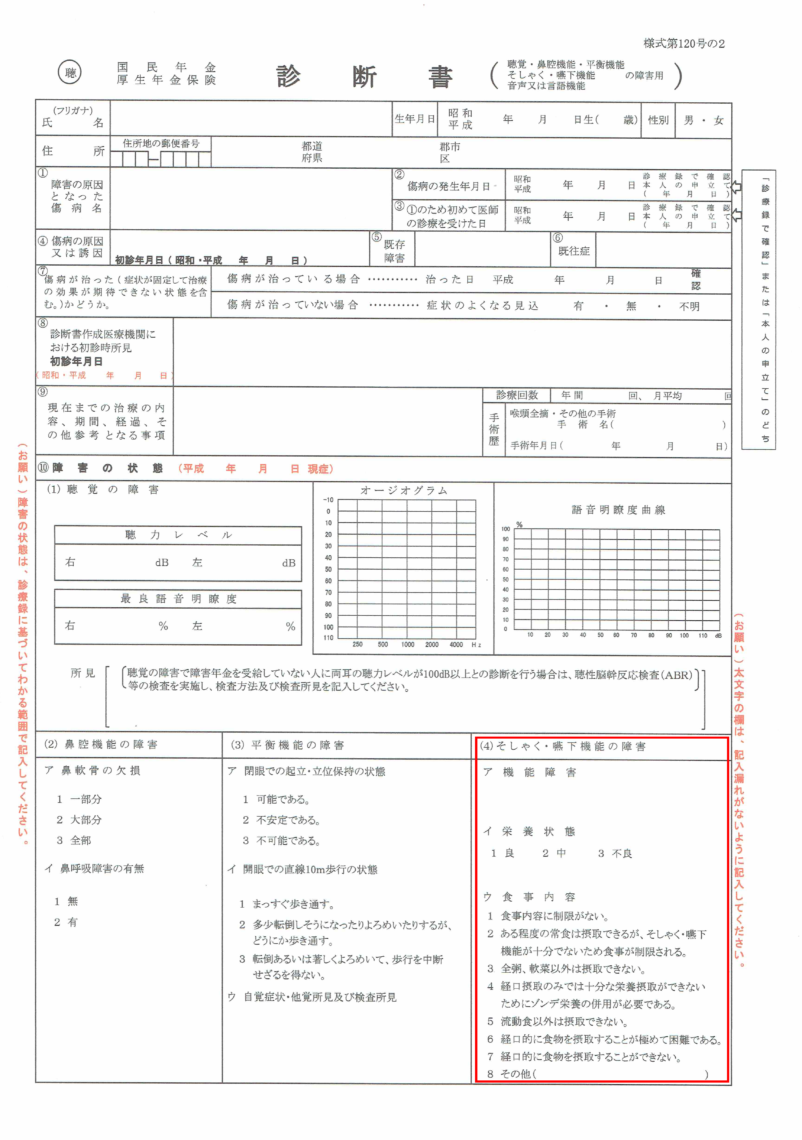

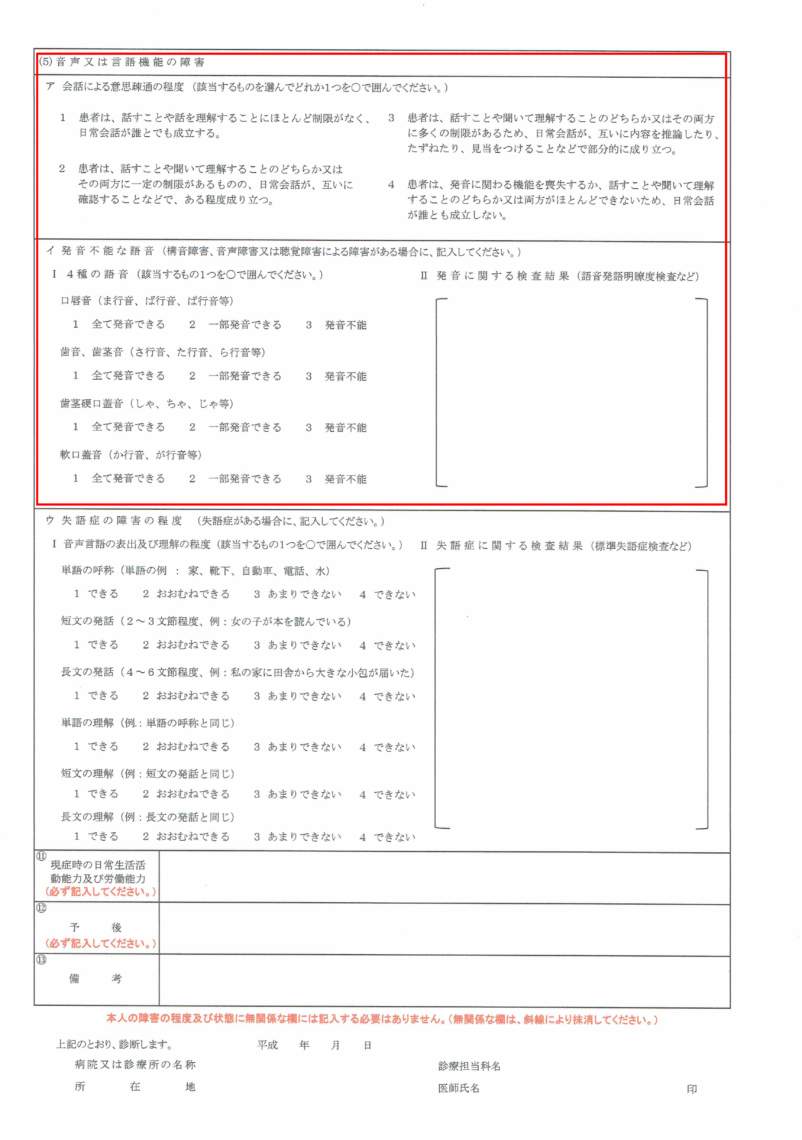

障害年金の請求で使用する診断書は、「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声または言語機能」の診断書になります。

障害の状態を反映するために必要な項目としては、⑩障害の状態の(4)そしゃく・嚥下機能の障害、(5)音声・言語機能の障害(ア)(イ)、⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力、⑫予後、となります。

障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)

「病歴・就労状況等申立書」とは、これまでの病気の経緯を初めて受診をした時から現在までの状況を、途切れることなく記述するものです。

口内炎などの症状が出始めた頃から診療所を受診した経緯、現在までの経過を整理して年月順に記入していきます。

これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況などを具体的に記入していきます。

診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書は初診日の補足資料としてと、これまでの病状の経過を表すものと言えます。

病歴・就労状況等申立書には、日常生活でどんなことで困っているのかを記入する項目もあります。

人によっては手術で顎の骨を削ったり、歯を抜いたり、リンパ腺を切除した方もいらっしゃるかと思います。

診断書では反映されなかった体の状態や日常生活にどのように支障を受けているかを審査側に伝えておきましょう。

>>病歴・就労状況等申立書の記入方法はこちらからご覧ください。

面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です

障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そういった時には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか。仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど…

おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。

そんな時は、確実な手順で障害年金請求の手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:腎炎が原因で腎疾患になった場合と障害年金

- 次の記事:高次脳機能障害で障害年金を請求するポイント

- カテゴリ:眼・耳・鼻・口の障害